はいどうもキュウです。今回は「建築事務所の仕事内容と、それがどのようなスケジュールで進むのか?」『仕事内容とスケジュール』について描いていきます。

建築事務所の仕事はクライアントから設計依頼がくるところから始まり、完成した建物を引き渡すまでが主な仕事になります。業務としては主に2つ、建物を計画する『設計』と、実際に工事中に工事が正しく行われているか確かめる『監理』になります。

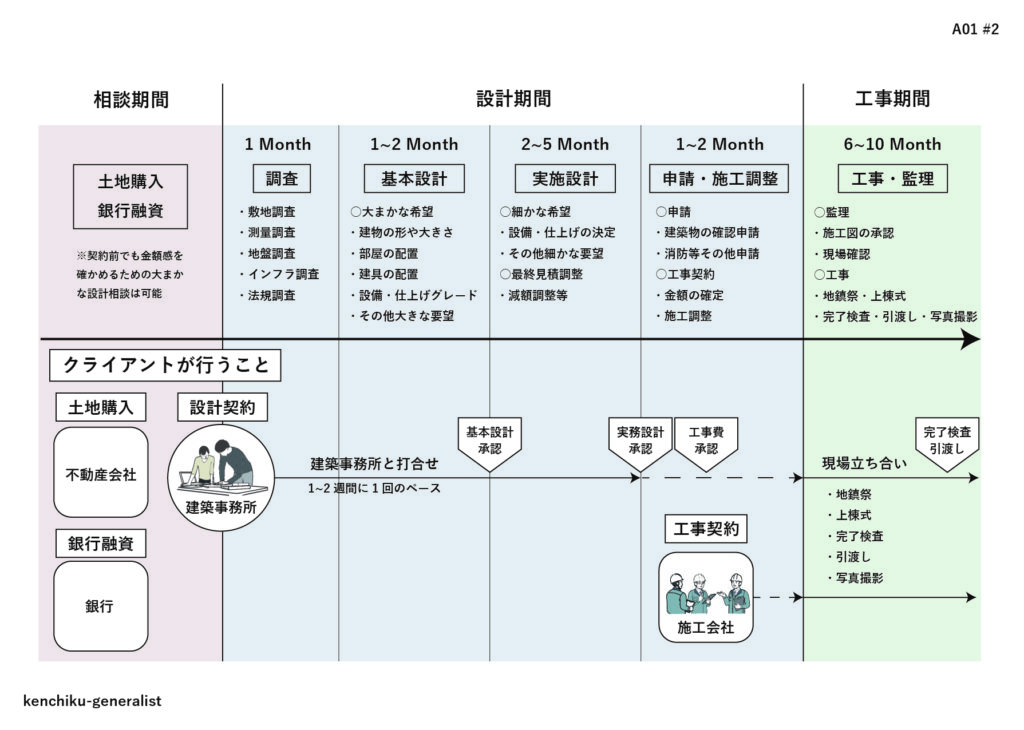

今回は時系列に合わせて、初めに依頼がきてから契約前までの相談期間があり、そこから設計期間、工事期間(現場監理期間)と大きく3つのフェーズに分けて説明していきます。下記の画像が全体像を示すものになります。

※業務に要する期間はあくまで目安です。建築の規模・土地の条件や建築事務所の方針によって大きく異なるので、参考までにみていただければと思います。今回は木造住宅と想定して書いております。

また設計者として行う詳しい仕事内容は別記事の『設計者の仕事の流れ』で説明しておりますので、こちらも後ほど読んでいただけれると理解が深まります。

目次

【依頼・契約前の相談期間】

まずクライアントからの設計依頼が来ます。土地は保有・購入済みの状態で依頼が来ることがほとんどです。建築事務所によっては土地探しから業務として受け入れているところもありますが、基本的には土地が決定しております。

そこからクライアントの希望条件・予算等をアンケートし、設計事務所側は設計料・スケジュール等を提示し、双方合意し契約まで行くと本格的な設計業務がスタートします。

正式な契約前ではありますが、この相談期間にも下記のような業務を行います

- 希望条件・予算等のアンケート

- 土地・法規の簡単な調査

- 建築の規模が予算と成立するか

- 予想スケジュール

- 設計料の提示

- 銀行融資用の簡易図面の提供

- 基本構想提案(簡易図面やスケッチ・パースなど)

これらの業務を契約のためのサービスとして行うのか、10~15万ほどの報酬で行うのかは建築事務所に委ねられます。報酬が発生している方がこれらの業務に時間をしっかり割くことができるので、双方にとって良いと個人的には考えていますが、契約前提でサービスとして行っている事務所も多く存在します。

【設計期間】

正式に契約を結んだ上で、本格的な設計業務に移行します。設計期間には大きく調査、基本設計、実施設計、申請・施工調整を行います。

■ 調査

依頼前にも簡易には調べていますが、本格的に調査業務を行います。役所調査や消防確認等を行いつつ、測量調査や地盤調査の依頼も行います。測量結果等が出るまでの時間にも影響しますが、おおよそ2週間~1ヶ月ほどで調査します。結果でるまでにもゾーニング・プランの検討も行っていきます。

■ 基本設計

調査により設計条件が決まったら、クライアントの希望条件からゾーニング・プランニングを決めていきます。設計は基本設計と実施設計の2つのフェーズが存在しますが、基本設計では概算がとれるようなところまで設計を詰めていきます。

- ゾーニング

- 建物のプラン・外形

- 建具の配置

- 設備や仕上げのグレード

- その他こだわり条件

これらを確定させてから、実施設計にて細かな要素を決めていきます。細かな要素は確定させなくてもいいですが、見積り漏れがないように一旦仮で同じグレードのものを入れておく必要はあります。

後々『やっぱり部屋の配置を変えたい』など言われてしまうと、設計のやり直しが起こってしまうので、実施設計に進む前に上記の項目は変更ができないことを伝えて、クライアントから承認をもらいましょう。

基本設計期間はおおよそ1ヶ月半~2ヶ月ほどかと思いますが、基本設計と実施設計で設ける期間は設計事務所の方針によって大きく異なります。基本設計は軽く決めて、実施設計を長く取り、ディテールにこだわる事務所もあるでしょう。

基本設計図面が用意できたら、概算を施工会社にお願いします。自社で積算する事務所もあるかもしれませんが、一般的には施工会社に依頼します。

2~3週間ほどで結果が返ってきますので、大幅に予算をオーバーしている場合はここで面積など大きな設計プランを変更して調整した上で実施設計に移行します。また見積り依頼をしている間にも変更が少なそうなポイントから実施設計は進めていきます。

■ 実施設計

実施設計では下記のような項目をたくさん図面を描きながら検討し、1つ1つクライアントに確認を行い、最終的な工事費の見積もりがとれるようにします。

- 細かな収まり

- 造作家具等の詳細

- 仕上げ・機器の確定

- 細かな寸法・高さの確定

実施設計期間は2~5ヵ月ほどで様々です。クライアントに確定してもらうことは細かく、図面を描く量も多いため長めの期間を有しますが、どれくらいかかるかは建築事務所がどれだけディテールにこだわるか、お施主様がどこまでこだわるかに寄ります。詳細な収まりなどを事務所で統一している場合などは大きく短縮されますし、クライアントとの打ち合わせ頻度も影響します。

本見積では金額がずれないことが大事ですので、グレードさえ確定していれば仕上げの色等の決定は着工後に回すことも可能です。

クライアントに実施設計の承認をもらった上で、工事費の本見積を施工会社に依頼します。おおよそ4~6週間で本見積が上がってきます。クライアントに金額を確認し、場合によっては減額案を提示して最終的に確定させていきます。

■ 申請・工事契約・着工準備

実施設計終了から着工までの期間はおおよそ1~2ヵ月必要です。その間に何を行うかと言いますと、申請業務、工事契約、着工準備です。必要な期間は施工会社の人材確保等や申請内容によって変化します。

○申請

工事費の本見積依頼が4~6週間で上がってくるまでの間に申請業務に取り組みます。

申請内容は確認申請のほかにも、条例など当てはまるものはすべて行う必要があります。該当項目が多いとその分時間がかかります。着工までに申請が下りる必要があるので、調査の段階で申請依頼から結果をもらえるまでの期間を確認しておきましょう。具体的には確認申請は1ヵ月ほど、特別な申請は2ヶ月ほどかかります。

- 確認申請

- 消防

- その他

申請書を提出してから申請が通るまでに時間が1~2ヵ月必要なため、申請条件をクリアできていないと更に時間が掛かってしまいます。もし不安要素があるなど必要な場合は実施設計段階で事前確認・相談を行っておくと申請までスムーズに進みます。

○工事契約

工事費の本見積が上がり、クライアントに確認し、予算をオーバーしている場合は減額案を提案して工事費を確定したら、クライアントと施工会社の間で工事契約を行います。その際設計者は立ち合います。

○着工準備

工事契約後、工事を行ために、施工会社の方で部材等の発注・人材確保、施工図の作成・工程表の作成に入ります。着工に入る最低限の施工調整ができたら着工します。

その際、上記の申請がすべて下りている必要があります。

【工事期間】

■監理

建築事務所が監理業務で行うことは、施工会社の質疑応答・施工計画書の承認、現場確認、完了検査です。

○施工会社の質疑応答・施工計画書の承認

設計図面で計画をしていても実際に上手くいかない、図面上では読み取れないことなどは多く存在します。それらに関して施工会社から質疑が来ますので、その都度対応します。

また最終的に工事に移る前に施工図面が送られてくるので、それらを確認して承認します。基本的に即座返答しないと工程スケジュールに支障をきたすため、施工図が上がってきたら優先して確認しましょう。

○現場確認

1~2週に1回程度の頻度で現場に訪れては、工事が計画通りに行われているか確認します。異なっている場合はその都度是正を支持します。具体的には下記のタイミングは必ず確認しましょう。

- 着工

- 基礎配筋時

- 基礎完了時

- 屋根荷重が構造躯体にかかった際

- 仕上げ前の下地確認

- 設備類の確認

- 工事完了時

○完了検査・引渡し

工事完了後問題がなければ、工事監理者・施主立合いの下確認検査機関のよる審査を行います。こちらに合格することで検査済証が交付され、法律上問題ない建物と認定されます。完了検査が終われば引渡しをして業務終了になります。

■工事

工事自体は施工会社の方で進めていきますので、建築事務所は上記の業務のみを行います。ただ工事期間には地鎮祭・上棟式など場合によっては行うこともあります。

○地鎮祭-着工時

着工時、工事の安全を祈願して地鎮祭を行う場合があります。

地鎮祭を行うかは施主に委ねられます。

○上棟式

建物の骨組みが完成した段階で、その後の工事の安全を祈願して上棟式を行う場合もあります。

上棟式を行うかは施主に委ねられます。

○写真撮影・オープンハウス

完了検査を終え、引渡ししたのち、多くの場合記録として竣工写真の撮影を行います。また場合によっては、お披露目会として外部の方を招待するオープンハウスを行ったりします。オープンハウスはクライアントと相談して決めます。

以上が建築事務所が行う設計・監理業務のスケジュールになります。扱う土地・建物によって細かな違いや期間などは異なりますが、全体像は変わらないのでイメージとして持っておくと実際に働く際の手助けになるかと思います。